【关于我们】今日采访.com、天下吴氏网、至德传媒网隶属于泰伯文化传媒(重庆)有限公司独家运营的三网合一公益性网站,集官网、APP、自媒体、抖音、视频号、公众号同步传播的综合性融媒体平台。

在国家法律许可下,遵纪守法、守正创新、传递正能量,坚持正确的舆论导向,坚持客观、真实展播、记录生活,坚持正确的主观立场,以弘扬至德精神!传播优秀文化为主旋律!

渝ICP备 15011658号-3天下吴氏网

渝ICP备 15011658号-5至德传媒网

渝ICP备 15011658号-8今日采访.com

只要你是正能量的来稿,我们都欢迎!

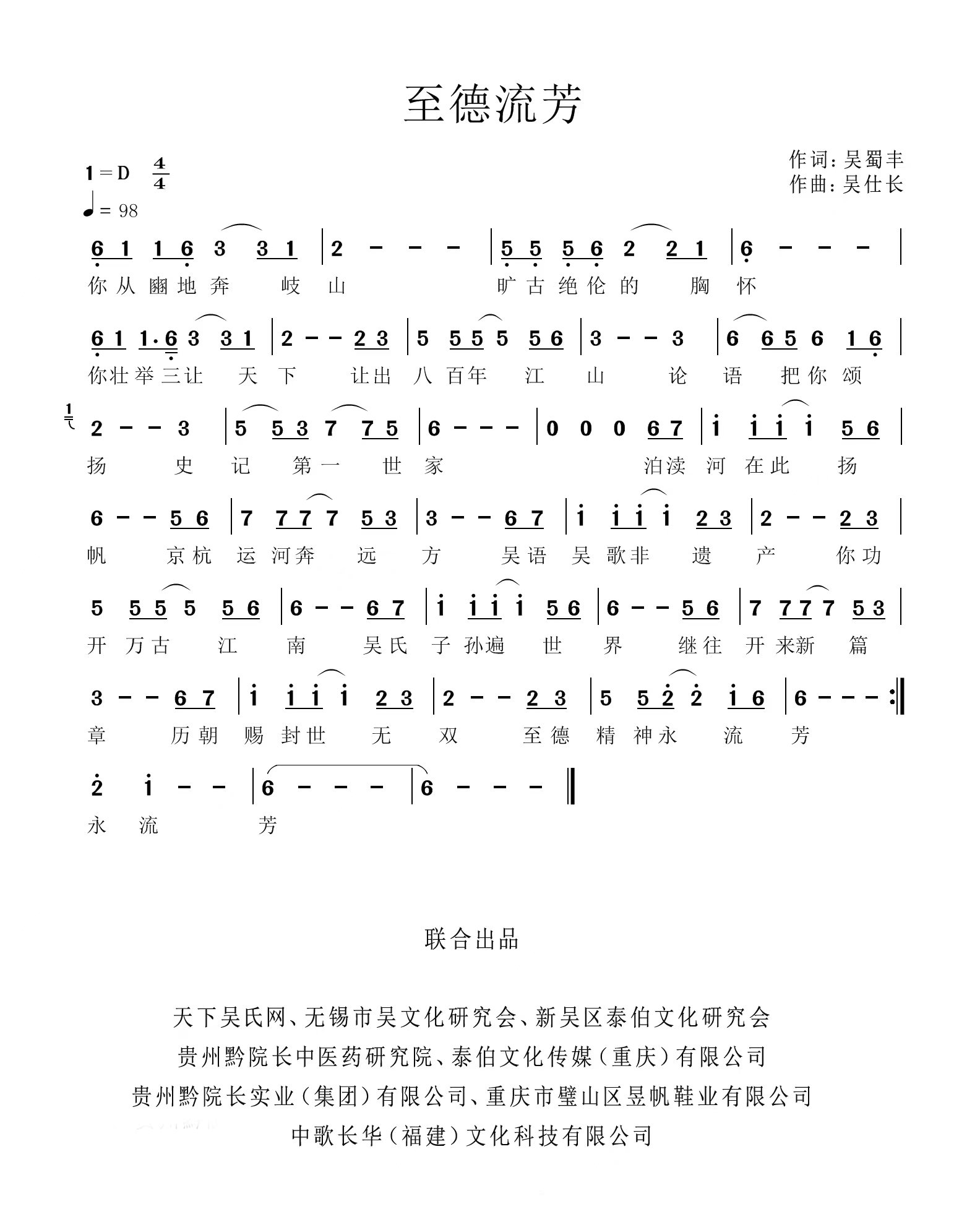

联系人 吴蜀丰

电话 18883313913(微信同号)

责任编辑:吴天下

关于我们|今日采访人员公示(更新|

投稿须知|

联系我们|

版权所有 今日采访网 电话: 18883313913 | 电子邮件:wsf905080184@qq.com

023-62795070

媒体支持:中国报道网

合作媒体: 泰伯文化传媒(重庆)有限公司独家营运

常年法律顾问吴彭龄 执业证号码:13202199210937510 江苏仁勤律师事务所

地址:重庆市巴南区融汇大道7号1-13-10 |备案号:渝ICP备15011658号