解读中国吴文化之水巷

●cs51667博客

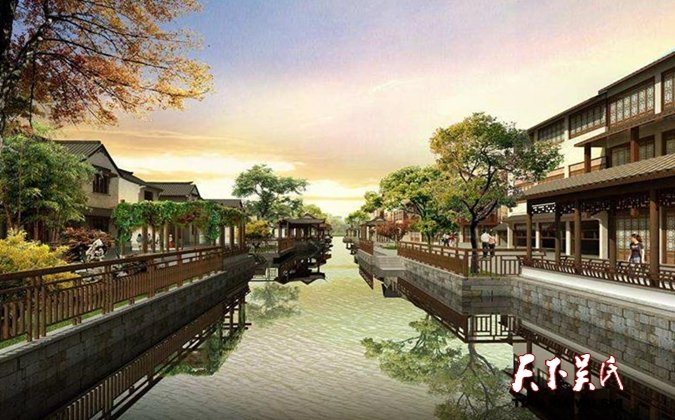

俗说吴文化之八(水巷)唐代诗人杜荀鹤在《送人游吴》中唱道:“君到姑苏见,人家尽枕河。”这是对苏州旧时水巷的描写。苏州城里小河纵横交叉,差不多每家每户都依傍着小河居住。历史的原因,至今苏州的河已填掉了很多条,苏城街河相邻、水陆并行的双棋盘格局,河网密布、水木青幽的水乡泽国的情景已很难再现。逝去的河道水巷是吴文化的载体,到现在还剩有多少?

为什么叫水巷?那是因为苏州城内的小河水道是苏州最重要的交通,是起着一般街巷不可以替代的作用。旧时苏州城里的人家购买农副产品,很多都是在水巷里进行的。一年的春夏秋冬,蔬菜、瓜果、菱藕、西瓜大多是由农民用农船装载,摇进城里,沿河叫卖,十分方便。特别是夏收、秋收之后,大批的农船装满了大米、麦秆、稻草,在水巷里叫卖,城市里居民也只能在水巷里与之交易,以充实家里的柴房,以免断了柴火。临水居住的市民,在房屋沿河的一面往往是一排窗户。有的还在沿河开设一扇门,打开这扇门,门外是砌着往下走的台阶,直至河边。平时这些人家洗衣、洗菜,甚至洗马桶都在这样河边台阶上进行。一旦有农船经过,有河埠头的人家直接在河边就做交易了。没有河埠头的人家开了窗,就在窗台上进行交易。一个在船上,一个在上面窗口,互相招呼,看货、放篮、称重、吊上,再把钱放在篮子里吊到船上,或者还要找零。交易的一系列过程全部在窗台上和船上完成。这样的交易用现在的眼光审视,看似不大可能。货物的质量、斤两的准否、货币的真假等等问题都可能发生。但旧时代却完全靠双方的诚信,完成现在不可能完成的交易。这就是我们苏州吴文化中特有的水巷文化。

特别要一提的是买柴草,因为旧时代每家每户都是用三眼灶的,需要大量的柴草。买卖柴草一般都是在水巷里进行的。夏收秋收之后,农民进城的船上满满的是麦秸和稻草。这时需要买的人家就会在沿河的窗口招呼农民,在窗口与船上人讨价还价。达成交易后,由农家把船撑到就近的公用河埠头,挑起柴草沿着小巷走进居民家里,然后再当场过秤,结算钱币,挑进柴房。整个在水巷中发生的卖柴草交易就这么顺理成章的进行了。现在每当想起当年的水巷,在我的眼前就会呈现:晨曦中传来的“咿哑!”船橹声,满船的红菱、乌菱、白藕和金黄的稻柴在苏州水巷中穿梭。但这样的情景已经是一去不复返了。

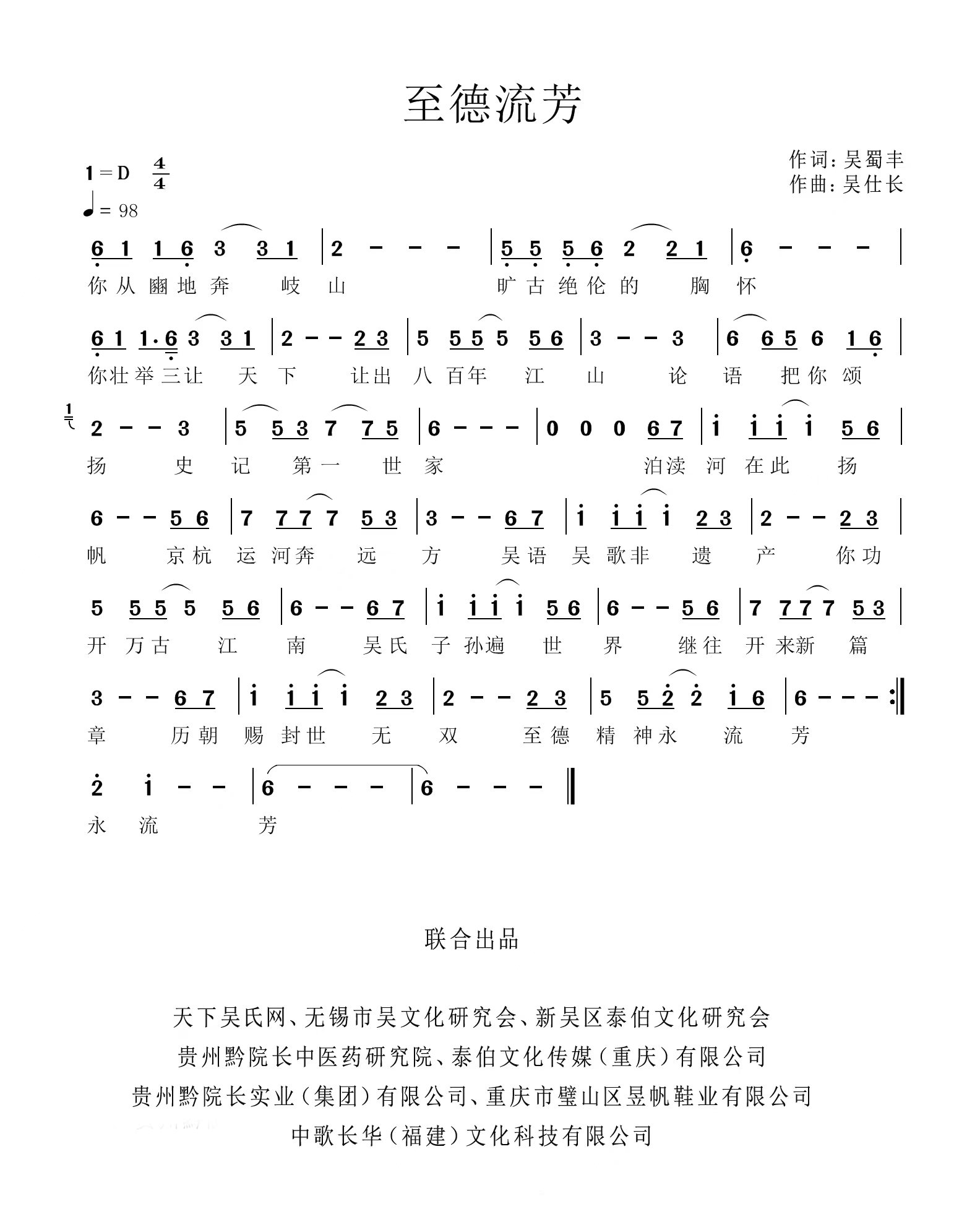

【关于我们】今日采访.com、天下吴氏网、至德传媒网隶属于泰伯文化传媒(重庆)有限公司独家运营的三网合一公益性网站,集官网、APP、自媒体、抖音、视频号、公众号同步传播的综合性融媒体平台。

在国家法律许可下,遵纪守法、守正创新、传递正能量,坚持正确的舆论导向,坚持客观、真实展播、记录生活,坚持正确的主观立场,以弘扬至德精神!传播优秀文化为主旋律!

渝ICP备 15011658号-3天下吴氏网

渝ICP备 15011658号-5至德传媒网

渝ICP备 15011658号-8今日采访.com

只要你是正能量的来稿,我们都欢迎!

联系人 吴蜀丰

电话 18883313913(微信同号)

责任编辑:吴剑波

关于我们|今日采访人员公示(更新|

投稿须知|

联系我们|

版权所有 今日采访网 电话: 18883313913 | 电子邮件:wsf905080184@qq.com

023-62795070

媒体支持:中国报道网

合作媒体: 泰伯文化传媒(重庆)有限公司独家营运

常年法律顾问吴彭龄 执业证号码:13202199210937510 江苏仁勤律师事务所

地址:重庆市巴南区融汇大道7号1-13-10 |备案号:渝ICP备15011658号