文/朱玉林

当前和今后一个时期,提升至德文化的传播力影响力,就必须借助网络信息技术的强大表现力,使至德文化博大精深的意义及内涵,永放智慧光芒,为建设中国特色现代化强国服务。

一、利用网络平台

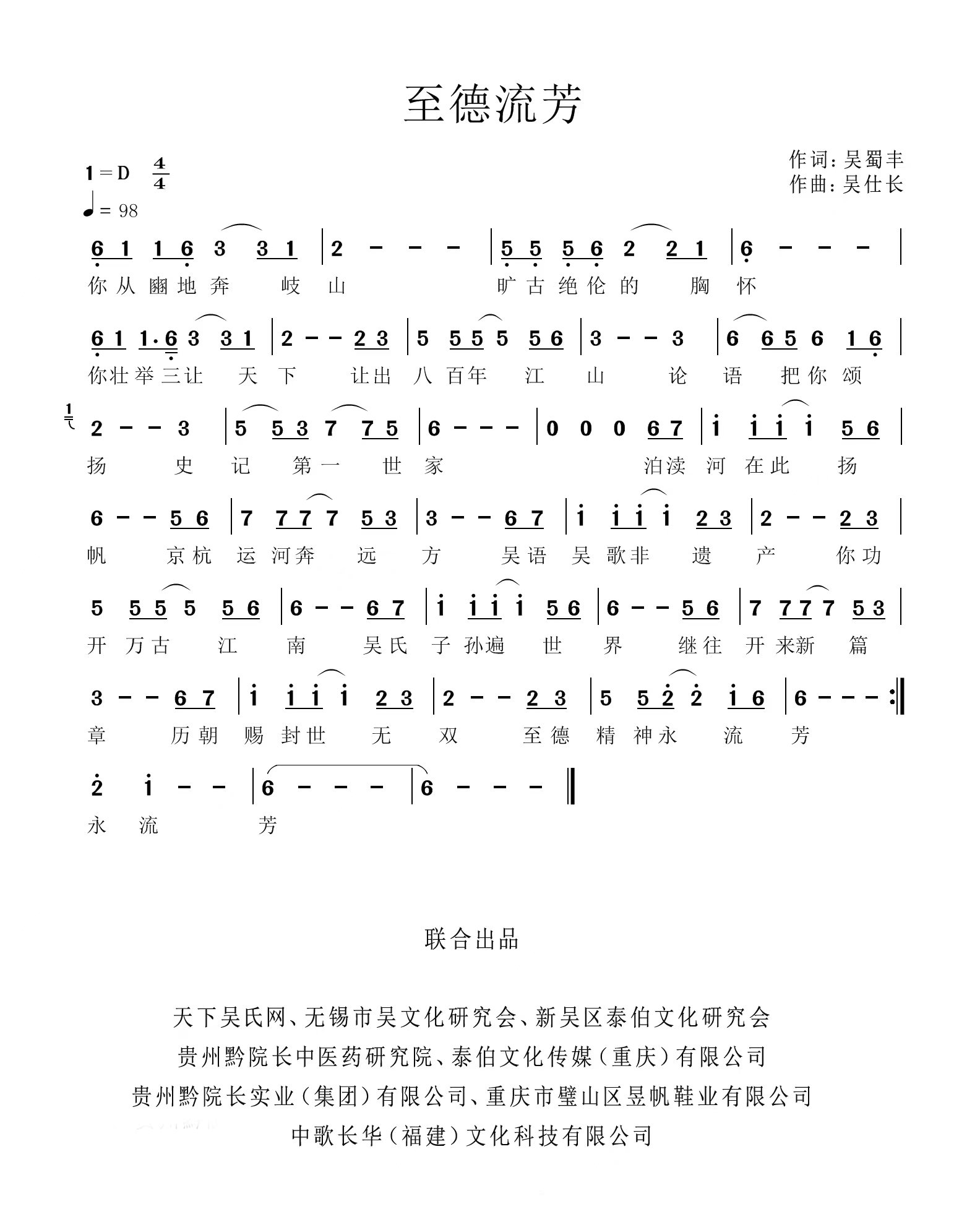

创造新的文明 泰伯文化可归纳为孝友、诚信、谦让、自强的精神,泰伯成功实践了谦逊礼让,以德立人、并成功实践了至德归道,以德兴国。在新时代,要利用网络平台,创造新的文明。一是夯实网络基础。加快新一代宽带基础设施建设和应用,提高泛在海量接入能力、弹性资源服务能力和网络安全保障能力。积极布局至德文化互联网相关基础设施和平台建设,开拓转型发展新空间,利用更多喜闻乐见、通俗易懂、丰富多彩的形式,讲好泰伯奔吴,江南文明始有的至德文化故事,传播至德文化声音,展现良好的精神风貌,展示出更多样、更深层的至德文化内涵。二是通过社交网络等平台,将博大精深的至德思想,如泰伯的至德精神内涵的十项内容:孝友和爱、诚挚守信、谦厚逊让、自强不息、兼收并蓄、经世致用、崇文生教、创新致远、厚德载物、道济天下,用现代的通俗语言表达出来。把至德文化的深厚底蕴,转化为适合新媒体特点的表现形式,通过公共文化服务和文化产业等凸显时代价值。比如在新媒体上把至德的众多的发明创造如定嫁娶、创礼乐等,以漫画、动画等形式表现出来;把至德故事用通俗易懂的文字写出来;把至德精神谱写成歌曲展示出来,在一些大型至德活动中,利用微博、微信平台进行及时直播等,提升至德文化的传播能力,更加广泛和深刻地影响更多的人。三是在“互联网+”这个综合性信息平台上,对每个吴文化协会设置二维码,让公众随时随地通过扫码获取至德文化和相关知识,让所有人了解至德的文化和历史。同时,要增加对人们生活有实际指导意义的内容,比如至德部族求同存异、美美与共、和合大同的精神追求和价值塑造等等。通过强化自身的吸引力,把大量的受众吸引到传承至德文化的领域中来,从而增强自信,有效优化提升至德文化的传播力和影响力的社会环境。

二、注重完善机制

留住城市记忆 高度重视互联网与提升至德文化的传播力影响力的融合,坚持文化自觉和文化自信、自强,注重完善机制,留住城市记忆。

一是建立健全网络信息技术落实机制。互联网与提升至德文化的传播力影响力的融合工作要有人管、有人抓。研究制定长远规划、办法、意见和规定,进一步明确网络信息技术与至德文化融合的工作目标、思路和具体推进措施。有条件的可聘请文化界知名人士进行策划,搞好整体设计,加快实施,积累经验,推广普及,积极引导、推动互联网至德文化开展。要正确处理安全和发展、开放和自主、管理和服务的关系,不断提高对互联网规律的把握能力、对网络舆论的引导能力、对信息化发展的驾驭能力、对网络安全的保障能力,把网络建设不断推向前进。

二是形成齐抓共管工作机制。泰伯至德归道文化源自周文化,是中华优秀文化的重要组成部分,有着崇高的历史地位和非凡的文化意义及价值。互联网与提升至德文化的传播力影响力的融合要从实际情况出发,形成齐抓共管的工作机制。把此项工作纳入议事日程,形成有关部门负责组织、分工落实、形成教育学界、媒体界和社会各方面广泛参与的工作机制。

三是完善考核激励机制。打破传统模式,围绕网络信息技术和数字经济,拓宽弘扬至德文化渠道,以留住城市记忆为目标,以泰伯典籍的挖掘、整理、出版和利用为主要内容,设计、建立考核评价机制和保障激励机制,着力培育以绩效为导向的激励制度。设立互联网与提升至德文化的传播力和影响力的融合专项经费并纳入预算,提供经费保障。

三、动手组建团队

延续历史文脉 至德文化博大精深,源远流长。作为至德文化的守护者和继承者,应担当起弘扬中华优秀传统文化,延续历史文脉的神圣职责。

一是建立提升至德文化的传播力影响力的网络信息技术队伍。根据需求和形势发展,联合教育界、媒体界和社会各方面的力量,吸收热爱和研究至德文化、责任心强、有较好文字功底的人员参加,建立提升至德文化的传播力影响力网络信息技术队伍。引进既有互联网思维和技术,又了解至德文化的专业性人才。在保持至德文化原有精神的基础上,体现时代性,制定弘扬至德文化活动计划,及时提供具有新闻价值的会议、活动、改革举措和工作亮点等相关素材。要培养和使用一批有较高的政治鉴别力、文字表达力、人气汇聚力的版主,把他们组建成为一支有号召力的虚拟宣传队伍,采取“灌水”“跟帖”等多种形式,对广大公众进行积极的正面舆论引导,并通过建立健全个人档案、颁发聘书、开设培训、设立奖项等方式,调动其参与网上提升至德文化的传播力影响力的积极性。

二是加强网络信息技术人才培养。至德文化的发展与繁荣,关键在于人才培养。可采取选送传承人参加由国家、省市组织的各类培训班等形式,不断提高传承人的网络信息技术文化素质、法律意识和素养。培养一批有深厚国学修养和世界文化修养,精通外语的至德文化的人才。这样可以在华人聚集集中的地区开设讲坛,与海外孔子学派相配合传播至德文化。

三是鼓励吴文化协会的人员学习运用网络信息技术,经常在新媒体平台上弘扬至德文化,打造至德新媒体的优秀品牌。要学会通过网络走群众路线,经常上网看看,潜潜水、聊聊天、发发声,了解公众所思所愿,收集好想法好建议,积极回应网民关切、解疑释惑。在新时期通过网络正是至德文化“与时俱进”“改革自强”精神的重要体现。鼓励各地热爱至德文化的人士“八仙过海,各显神通”,打造自己的网络宣传平台。通过强化自身的吸引力,把大量的受众吸引到传承提升至德文化的传播力和影响力的领域中来。

四、积极营造氛围

筑牢文化根基

一是加强互联网提升至德文化的传播力影响力的普及宣传。通过组织开展互联网提升至德文化的传播力影响力知识问答等形式,交流理论成果,传播先进理念。通过开展征文、提合理化建议等,引导人们打破传统模式,以网络信息技术拓宽至德文化弘扬渠道,弘扬至德的爱国主义精神、传统美德和和谐思想,筑牢文化根基,引领广大公众在培育和践行社会主义核心价值观方面发挥积极作用,与党同心、与祖国同向、与人民同行,实现自身

健康传承的良好愿景。要充分发挥好刊物、网站的作用,广泛宣传至德文化,传承、发挥好至德文化中的优秀资源。

二是营造良好的氛围。加大互联网提升至德文化的传播力影响力成果的动态宣传。充分利用各种媒体,加大对提升至德文化的传播力影响力、至德文化内涵、功能、意义和建设途径的宣传。在媒体开辟专题专栏,注重对至德文化的宣传,跟踪报道动态活动,总结推广富有成效的经验,为提供健康有益的文化产品。通过微信、微博、网站等形式发布资讯,解疑释惑,加强与公众的联系。当前更重要的是经营好新媒体平台,利用各类公众号,经常发布一些通俗易懂的至德经典,一些至德礼仪等内容,图文并茂地传播,以加深人们对至德文化的了解与理解。利用文艺、书画、摄影、读书、写作等这些传统的文化形式,通过召开研讨会、经验交流会等形

式,进一步提高广大群众对至德文化的道德观念、返朴归真的生活方式、齐同慈爱的慈善思想的自信,自觉地学习、研究和宣传。

三是全社会关心与支持互联网提升至德文化的传播力和影响力的建设。按照至德文化+互联网思维进行创新,改变人们接触和参与的方式,让人人可以参与、人人可以了解。互联网至德文化建设不但是协会自身的工作,需要全社会的关心与支持。通过组织互联网至德文化论坛、交流会等活动,为其发展指明方向;大力加强互联网至德文化建设,形成强大舆论氛围,使推进提升至德文化的传播力和影响力的理念,成为全社会的共识,自觉融入当代中国社会和主流文化中。

作者简介:朱玉林,系陕西省宝鸡市政协文史员。